夜行バスの「共同運行」とは…

「夜行バス」では、通常出発地と到着地の会社が共同して運行を行っています。両方の会社で乗車券の予約受付や販売を行い、便によって各社分担して実際のバス運行を担当しているのです。

ここでは「共同運行」について説明します。

夜行バスは「共同運行」が大半

バス会社はJRバスなど一部を除いて、都道府県単位で営業するのが基本です。

そこで、「夜行バス」をはじめとして県境をまたぐような長距離バスは普通、両側の発着地のバス会社が運行において、

車両(乗務員を含めて)や休憩所などの施設を両社で提供し合う・予約情報を共有する・乗車券を共通で利用可能にするなどの協力を行っています。

このような仕組みを「共同運行」といいます。

「共同運行」関係にあれば、乗車券は共通で使えます。また車両は日によって共同運行を行っているどれかの会社のものになります。

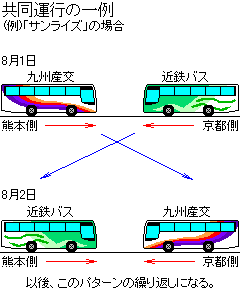

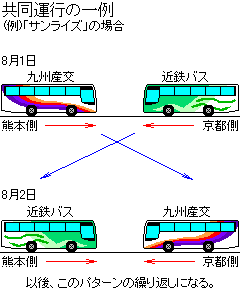

たとえば、熊本-大阪・京都線「サンライズ」号を例に取ると、大阪を本拠とするバス会社「近鉄バス」と熊本を本拠としている「九州産交バス」の2社が「共同運行」ということになります。

このような場合、通常は近鉄バスが関西側の、九州産交が熊本側での予約発券を担当しますが、近鉄・九州産交どちらで発券された乗車券でも共通で使うことができます。

また、共同運行の場合は車両は両社で提供しあうことになります。この路線は1日1便ですので両社が交互に運行を担当するわけです。

熊本-大阪・京都線(「サンライズ」号)を具体例として説明します。

熊本-大阪・京都線(「サンライズ」号)を具体例として説明します。

たとえば8月1日の熊本発大阪・京都行きが熊本のバス会社である九州産交の車両および乗務員によって運行されるとします。

その場合は、同じ8月1日の京都・大阪発熊本行きは近鉄バスの車両・乗務員によって運行されることになるのです(右図の上半分)。

次の日(8月2日)はそれぞれのバスが折り返してくることになります。

したがって、昨日(1日)に大阪に行った九州産交の車両・乗務員が、2日には「京都・大阪発熊本行き」となって京都・大阪を出発します。

同様に、熊本に行った近鉄バスが2日には「熊本発大阪・京都行き」として熊本を出ていきます(右図の下半分)。

つまり熊本を出発する場合、8月1日に乗車すると九州産交の車両になりますが、8月2日は近鉄バスの車両に乗っていくことになるわけです。

熊本から乗る場合でも常に地元の九州産交の車というわけではなく、日によって近鉄と1日おきで交互にやってくることになります。車両は日によって異なる…ということになるわけです。

九州産交の窓口や旅行会社で予約した場合、乗車券には「九州産交」の社名が入っている場合が多いですが、それでも近鉄の車両に乗ることもあるわけです(当然逆もありえます)。

これが基本的な共同運行のスタイルです。

右図:熊本-大阪「サンライズ」号(九州産業交通・近鉄バス)を例にした「共同運行」の説明図。

熊本側から見ると8月1日の大阪・京都行きは九州産交・翌2日は近鉄担当(関西側から見るとその逆)というように1日ごとに担当が変わる形になる。

また、たとえば長崎-大阪線の場合は、近鉄バスと長崎自動車(長崎バス)、そして阪急バスと長崎県交通局(長崎県営)がそれぞれ共同運行関係に

なっています。近鉄・長崎バス組は「オランダ」号、阪急・長崎県営組は「ロマン長崎」号という愛称をそれぞれつけています(注:「オランダ」号は大阪経由で京都まで行きます)。

たとえば、「長崎バス」で発券された大阪行きの乗車券で共同運行の近鉄バスの車に乗ることはありますが、

長崎バスとの共同運行の関係にない阪急や県営の車には乗ることはありません(乗ることはできません)。もちろん、逆もまた同様です。

長崎発の場合、始発こそ場所が異なっているものの、大村・諫早や長崎昭和町などでは両陣営が共通で停車しますので乗り間違いには要注意です。

また、たとえ同じ場所でも運行会社によってのりばが異なる場合があります。

そのような場合、「他社のことに関しては我関せず」ということが多く、他社関係路線への案内が不十分なことが多いため、くれぐれも「のりば」は事前によくご確認ください。

このような競合他社に対する関係の薄さを示す象徴的なケースとしては、もともと京都の京阪バスが熊本の九州産交と共同運行を行っていた「京都号」の例があります。

このような競合他社に対する関係の薄さを示す象徴的なケースとしては、もともと京都の京阪バスが熊本の九州産交と共同運行を行っていた「京都号」の例があります。

もともと京阪バスが運行を行っていた路線であったので、京阪バスが撤退後もホテル京阪(アバンティ)前の「のりば」を利用していましたが、2002年6月に近鉄バスが「サンライズ」号を京都に延伸したのと引き替えに京都-熊本の「京都号」は廃止されました。

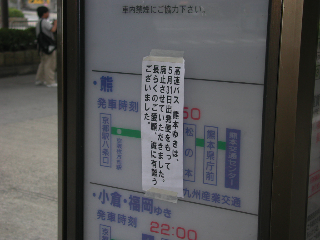

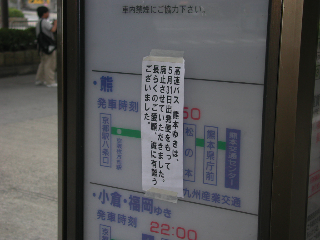

そのときのホテル京阪前ののりばには右のような案内が出されていましたが、これを見れば誰でも「ああ、熊本行きの夜行バスはもうなくなったのだ」と思うことでしょう。

ところが実際は、運行担当会社の変更とともに八条口側の別の場所にのりばが変わりこそしたものの、京都から熊本に行く夜行バスは現在も運行されています。

2002年10月の時点では、ホテル京阪前の待合所には熊本行きについての案内はいまだ何もない状態です。

いくら競合他社関係とはいっても、もう少し親切な案内がほしいものです。

ちなみに運行開始直後は近鉄バスの係員がアバンティ前に行って熊本行きの乗客に対して案内を行っていたそうです。

右図:京都駅八条口側のホテル京阪前ののりばにおいての熊本行きの「廃止」の案内。実際は運行会社の変更に伴ってのりばが変わっているものの京都から熊本行きの夜行バスは存在している。現在は路線図自体が更新されてこの案内はなくなっている。

変則的な共同運行の例

基本的には両側のエリアの1社ずつが「共同運行」を行いますが、中にはいくつか変則的なパターンがあります。

たとえば、片側のエリアの2社ともう一方の1社が共同運行を行う場合です。

例として、東京(新宿)-高知は東京側である小田急シティバスと高知側である高知県交通・土佐電気鉄道の共同運行があります。

このような場合の担当会社のローテーションは、あくまでも高知-東京-高知-東京-…というローテーションなわけです。

たとえば高知発新宿行きが高知県交-小田急-土佐電-小田急-…となり、

同時に新宿発高知行きが小田急-高知県交-小田急-土佐電-…という順番になります。

路線によっては3社混成のようになるなど、これと異なることもあります。

その他変則的パターンとしては、片方の地域の会社2社で「共同運行」というパターンがあります。

たとえば、中国地方の津和野から東京まで行く「いわみエクスプレス」は、東京側のバス会社は運行を行わず、

石見交通と中国JRバスという中国地方の2社の共同運行となっています。

また、もともとは普通の共同運行だったものの、情勢の変化によって変則的になることもあります。

そのようになった例としては、JRバス関東から中国JRバスが運行を肩代わりした下関-東京「ふくふく東京」号(サンデン交通・中国JRバス)や、

「もともと阪神電鉄が運行していた2路線の合併→3社共同運行から阪神電鉄が撤退」という経緯をたどった

神戸・尼崎-熊本・鹿児島線(九州産交「トワイライト神戸」号)などがあります。

追記:神戸・尼崎-熊本・鹿児島は鹿児島交通から移管を受けた南九州バスネットワークが2006年8月限りで撤退し、現在は九州産交バスが1社で運行しています。つまり、兵庫と鹿児島を往復するバスを熊本の会社が1社で担当するという何とも奇妙なことになっています。

最近増加する「1社運行」

バスの運行に関わる「コスト」にもいろいろあります。特に人件費は大きなウェイトを占めますが、

賃金水準も土地代も地方に比べて高い大都市のバス会社の方がどうしても地方都市の会社に比べて運行コストは高くなる傾向があります。

同じ収入であっても、地方都市の会社であれば十分黒字なのに大都市の会社では赤字…というケースも少なくありません。

そのため、大都市の事業者がバス運行そのものから撤退する例が最近けっこう見受けられます。

たとえば名古屋-佐世保(長崎県)・ハウステンボス間の路線「西海路(さいかいじ)」号はかつて名古屋鉄道と西肥自動車(西肥バス)が共同運行を行っていました。

しかし、現在は実際のバス運行に関しては名鉄が撤退し、西肥に任せっきりになっています。

ですから、名古屋-佐世保線はどちらで乗っても、そしていつ乗っても必ず西肥バスの車になり、愛称も西肥の統一名称「コーラルエクスプレス」になっています。

もっともこのような場合、大都市側の事業者が予約受付や発券業務は行うことが多く(東急バスのように完全撤退した例もありますが)、

この例の場合でも名鉄で名古屋側の予約発券業務を行っていて、名鉄で発券された乗車券であっても西肥の車に乗ることができます。

なお、京都・大阪-群馬線(「シルクライナー」)を運行する群馬の日本中央バスは開業最初から1社単独で運行を行っています。

→

戻る

熊本-大阪・京都線(「サンライズ」号)を具体例として説明します。

熊本-大阪・京都線(「サンライズ」号)を具体例として説明します。 このような競合他社に対する関係の薄さを示す象徴的なケースとしては、もともと京都の京阪バスが熊本の九州産交と共同運行を行っていた「京都号」の例があります。

このような競合他社に対する関係の薄さを示す象徴的なケースとしては、もともと京都の京阪バスが熊本の九州産交と共同運行を行っていた「京都号」の例があります。