あなたも乗ろう!夜行バス

「夜行バスってよくわからない」…そんなあなたのために!

「夜行バス」の基礎知識

「夜行バス」の定義

写真上:盛岡駅前に入ってきた夜行バス。この後東北自動車道などを経由して東京へと向かう(国際興業)。

「夜行バス」とは、「夜に出発し、翌朝目的地に到着する」長距離バスのことを言います。そのほとんどが数百キロ離れた2つの地域間を結んでいます。

たいていの場合途中経路のほとんどが高速道路を走りますので「夜間高速バス」「夜行高速バス」などと呼ばれることもあります。

長距離を運転する「夜行バス」には2名の乗務員が途中のサービスエリアで交替しながら運転していくことになっています(短距離の場合は途中で乗務員が交替したり、1名の乗務員が途中で長い休憩をとって運転することもあります)。

最も長いところでは福岡から東京までの1,100km以上の道のりを約14時間かけて走行していくものもあります。

利用する側にとってみれば、夜寝ている間に移動を行い、朝には現地に到着している…という感じです。さまざまな工夫がなされたシートは快適でおまけに運賃は他の交通手段に比べるとはるかに安いので、かなりお得な交通手段だといえるでしょう。

長距離を運転する「夜行バス」には2名の乗務員が途中のサービスエリアで交替しながら運転していくことになっています(短距離の場合は途中で乗務員が交替したり、1名の乗務員が途中で長い休憩をとって運転することもあります)。

最も長いところでは福岡から東京までの1,100km以上の道のりを約14時間かけて走行していくものもあります。

ちなみに「深夜バス」とは、大都市から深夜帯に出発して都市近郊まで運行する、

いわば「終電乗り遅れ救済」のバスのことです。「夜行バス」とは意味合いが異なります。もっとも当のバス会社ですらけっこう混同していることもあるので、そこまで目くじらたてることでもないような気がしますけど…(^^;)。

「夜行バス」のいいところ

「夜行バス」が他の交通手段に対してすぐれているところはたくさんあります。

主なところで「運賃が安い」「快適に乗車できる」「家の近くから乗れる(確率が高い)・都心まで直行できる」「時間を効率的に使える」といったことがあげられます。

- 運賃が安い

-

「夜行バス」最大の利点は何と言ってもこれでしょう。新幹線や航空の片道分の値段で「往復割引」が買えることもあるほどです。

もっとも最近は航空業界の競争が激化して多様な割引運賃が登場し、夜行バスの価格面での優位性は若干薄れてきていますが…。

とはいえ、航空の割引運賃は何かと制約事項も多い(「搭乗日」「席数」「取消時の手数料」など)ので案外使いにくいものです。

夜行バスの場合は、基本的に1年中同じ運賃なので、航空や新幹線などの割引運賃がほとんど適用されないような時期には特に重宝します。

また、夜行バスは「宿泊」の機能も兼ねています。

そのため「宿泊費を浮かせることができる」…というメリットもあるのです。

- その上快適

-

高速バスの車両は、長時間乗ることを前提として作られています。そのため、非常に快適です。

夜行バスの場合、ほとんどの場合シートが1席ずつ独立しているので、隣の人があまり気になりません(一部会社や車両で例外はありますが…)。

また、背もたれがリクライニングの角度やシートピッチ(前後のシートとの間隔)などは飛行機の通常の(エコノミー)シートや電車の座席などとは比較になりません。

通常の飛行機や列車の座席のシートピッチが80cm程度ですが、夜行バス用として使われる車両では90〜95cm程度になります。スリッパも備えられており、車内で靴を脱いで足を伸ばしてくつろぐこともできるのです。

座席そのもの以外にも、毛布(膝掛け)・飲み物や音楽などのサービスも充実しています。もちろん車内に水洗式のトイレも完備しています。

また、一般的には夜行バスでは「横独立3列・縦10列」の座席レイアウトとなるためかなりゆとりができます。

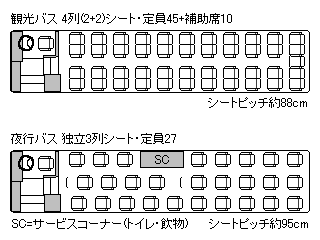

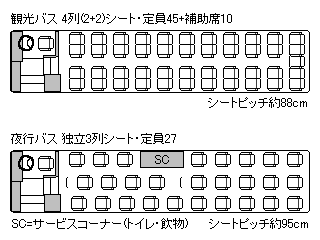

それに対して、貸切バスなどによく用いられる「観光バス仕様」の車両は

その多くが「横4(2+2)列・縦11列」(プラス補助席)の座席レイアウトになっています

(ちなみに、旅行会社などで販売している「夜行バス利用の格安ツアー商品」では、たいていこの「観光仕様」のバスが使われます)。

両社の違いについては右図を見ていただければ、いかに夜行バス用の車両がゆったりした造りになっているかおわかりいただけるかと思います。

右図:標準的な夜行バスと観光バスの座席レイアウトの例。車種により若干レイアウトは異なる。

- 都市周辺部からでも乗れる・都心部まで直行できる

-

地方へ行く夜行バスは、多くの停留所にこまめに停車して乗客を拾って行くので、鉄道が不便な場所からでも乗りやすいのです。

つまり自分の家の近所から乗ることができる可能性が高い…ということです。

しかも乗りかえなしで目的地まで直行できます。

また空港は、そのほとんどが郊外に立地しています。そのため空港から都心への移動には電車やリムジンバスなどを使わなければなりません。

そうなると時間もかかるし運賃もバカにならないものです。

また、バスターミナルは鉄道の駅に比べても都市の中心地に近い場所にあることが多いのです。

多くの停留所から乗車でき、都心まで直行しますので夜行バスは非常に便利なのです。

- 時間の有効利用が図れる

-

飛行機や新幹線は確かに時速数百km出ますので、時速100kmが上限のバスに比べるとたしかに速いです。

しかしながら、どちらも夜中は動けないので必然的に日中に動かなければなりません。人間が活動する貴重な時間をロスすることになります。

しかも飛行機だと搭乗手続きやらセキュリティチェックそして空港へ(から)の移動とかで案外時間のロスは多いものなのです(だいたい出発20分前までには空港に着いていなければならないといわれてますね)。さらに空港は町はずれにありますのでその移動でも時間をロスします。

夜行バスは、人間があまり活動しない深夜時間帯を移動にあてるので時間の有効利用という観点では非常に便利です。

目的地に早朝に到着しますし、ほとんどの場合出発するのも夜遅いです。ですから、現地での時間がフルに活用できるというわけです。

たとえば現地で友人と遊ぶときなどに、遅くまで残ることができる…このメリットは決して小さくないですよ。

「夜行バス」の歴史

「夜行バス」自体の歴史は案外古く、1960年代から国鉄などが列車の補完として走らせていました。

当時は高速道路網も現在ほど充実していないし、また車両もごく普通の昼間に走る観光バスと同じようなものでした。

そんな夜行バスに、一大転機が訪れたのは1980年代の後半。

福岡県の西日本鉄道が大阪府の阪急バスと組んで1983年に開業、そして1986年に新型車両を導入した福岡と大阪を結ぶ「ムーンライト」号がその先駆けとなりました。

従来タイプの2人掛けシートではなく、一人一人各席が独立している大きく背もたれがリクライニングするゆったりとしたシート、トイレはもちろん自動車電話も装備するなど当時の常識では考えられないような豪華さを誇る新型車両を導入したのです。

そのような豪華装備にもかかわらず運賃が飛行機や新幹線などに比べはるかに安い…ということもあってアッという間に大人気となりました。

従来タイプの2人掛けシートではなく、一人一人各席が独立している大きく背もたれがリクライニングするゆったりとしたシート、トイレはもちろん自動車電話も装備するなど当時の常識では考えられないような豪華さを誇る新型車両を導入したのです。

そのような豪華装備にもかかわらず運賃が飛行機や新幹線などに比べはるかに安い…ということもあってアッという間に大人気となりました。

同じ年には東日本でも東京と弘前(青森県)を結ぶ「ノクターン」号が開業し、これも大人気となりました。

その後、「ノクターン」の成功に気をよくした京急は鳥取県の日ノ丸自動車・日本交通と組んで「キャメル」を開業しこれもヒット。同年夏には近鉄が熊本県の九州産交と大阪と熊本を結ぶ「サンライズ」号が開業したのを皮切りに大阪を起点とした路線網も広がり始め、夜行バスの路線網は多くの会社が参入して全国に夜行バスネットワークが形成されました。

写真:夜行バスで一部を除いて採用されている独立3列シート。隣の人をあまり気にしなくてもよく、ゆったり感がある。(九州産交)

その後、不景気などの影響もあって一部の夜行バス路線が廃止されたり、一部のバス会社が撤退したりする一方で新規開業や新規参入もあり、

現在夜行バスを走らせているバス会社は日本全国で100社以上、その路線数は全国で約140以上にものぼっています。

写真:2001年2月に群馬の日本中央バスが本格的に夜行バスに参入した。

同社はその後続々と大阪や名古屋など新路線開拓を続けている。

→「あなたも乗ろう!夜行バス」Index

-

「夜行バス」の基礎知識

-

乗車便の決定と乗車券の予約・購入

-

いよいよ当日!夜行バスの乗車まで…

-

夜行バスの車内について

-

消灯・そして到着

従来タイプの2人掛けシートではなく、一人一人各席が独立している大きく背もたれがリクライニングするゆったりとしたシート、トイレはもちろん自動車電話も装備するなど当時の常識では考えられないような豪華さを誇る新型車両を導入したのです。

そのような豪華装備にもかかわらず運賃が飛行機や新幹線などに比べはるかに安い…ということもあってアッという間に大人気となりました。

従来タイプの2人掛けシートではなく、一人一人各席が独立している大きく背もたれがリクライニングするゆったりとしたシート、トイレはもちろん自動車電話も装備するなど当時の常識では考えられないような豪華さを誇る新型車両を導入したのです。

そのような豪華装備にもかかわらず運賃が飛行機や新幹線などに比べはるかに安い…ということもあってアッという間に大人気となりました。