夜行バスの車内について

夜行バスの車内設備

夜行バスの中には車内で快適に過ごすためにさまざまな装備があります。

たいていのバス会社では、乗車直後(または、最後の乗車停留所を通過した後)にビデオを利用して説明が行われます

(会社によっては、テープによる説明や乗務員による説明のみのところもあります。

また、シートポケットに説明が書かれたシートが入っている場合もあります)。

不明な点があったら遠慮なく乗務員に尋ねてみましょう。

以下の説明は一般的な夜行バスのものです。バス内のサービス・装備はバス会社や路線によって若干差異があります。

会社や車種によって一部装備がなかったりする場合もありますのであらかじめご了承下さい。

座席

高速走行を行う車両ですので、座席には「シートベルト」が装備されています。ほとんどは腰骨あたりをまく2点式ですが、車両のメーカーや車種によっては最前列の席のみ肩ベルトがついた3点式を採用しているところもあります。

高速走行を行う車両ですので、座席には「シートベルト」が装備されています。ほとんどは腰骨あたりをまく2点式ですが、車両のメーカーや車種によっては最前列の席のみ肩ベルトがついた3点式を採用しているところもあります。

高速バスではベルト装着について飛行機の中ほどやかましく言われることはありませんが、特に高速道路に入ったらシートベルトは必ず締めましょう。

急ブレーキがかかることもありますし、シートベルトをするのとしないのとでは、万一の事故の際に助かる確率が大きく違ってきます。

事故なんて、そうそうめったに起きることではありません。しかしいつ起きるかわからないのも事実です。「万一」に対する備えはしっかりと…。

座席はすべて「リクライニングシート」になっています。

リクライニングレバーを引き、背もたれを押すと倒れるようになっています。

倒す際は後方の他の乗客に十分配慮して倒してください。

リクライニングは深夜走行時に備えて、かなり水平に近い角度にまで倒れるようになっています。

ただし、消灯時以外はいっぱいに倒すのは遠慮した方がいいと思います(最後部の座席または後方が空席であればかまいません)。

座席前方には「フットレスト(または足置き)」や「シートポケット」が備えられています。

写真の車両の場合、座席前方の下部が「足置き」になっていて「板」を前方に倒すとそこに足が置けるようになります(一部の会社や車両では仕様が異なります)。

使うときは靴を脱いで使います。車内の移動には備え付けの「スリッパ」を利用するとよいでしょう。

シートポケットには、ビニール袋やマルチステレオ用「ヘッドホン」などが入っています(ヘッドホンは独立したポケットに入っている場合もあります)。

シートポケットには自分の小物などを入れておくこともできます。その場合は降車の際に忘れ物をしないように注意しましょう。

肘掛けには収納式の「ミニテーブル」が備えられています(一部車両を除く)。肘掛けから引き出して使います。

肘掛け収納式テーブルには穴があいていてカップホルダーの役割を果たすものがあります

(それとは別に「カップホルダー」が独立して装備されている会社もあります)。

くれぐれもテーブルを膝で跳ね上げて飲み物などをこぼしたりしないよう気をつけましょう。

その他、シートの足元部分には「レッグレスト(すね当て)」が装備されています。

これらの操作レバーは肘掛け先端部分やマルチステレオ操作部、あるいは座席下あたりにありますが、

車種によってどのレバーがどれを動かすのかはまちまちです。

乗ったらまず操作説明を見たり各レバーを軽く操作したりして、どのレバーがどういう機能を果たすのかを確認しておくことをおすすめします。

なお、4列シート車などでよく見られる2人がけのシートの場合、左右隣のシートとの間隔を数cm広げるためのレバーが備えられている場合もあります。

写真:説明書きやパンフなども入ったシートポケットと「足置き」。前方に倒して使う。なお、足置きを使うときは靴は脱いで使う。3つ目の写真は「レッグレスト」(近鉄バス)。

写真:シートにつけられている座席の「取扱い説明」。車種によって各レバーの機能が異なる場合がある(九州産交)。

毛布・枕・スリッパ

各座席には就寝用の「毛布(ひざかけ)」「枕」や車内を歩くための「スリッパ」が備えられています(低価格を売りにした「青春ドリーム」号などにはこれらはありません)。

乗車したら、まず靴を脱いでスリッパに履き替えるのがよいでしょう。

休憩時や降車時にはくれぐれも靴に履き替えるのを忘れないように(昔、夜行バスの車内に靴を忘れた人がいたそうです)。

スリッパの場所は多くの場合、前の座席の下部に置いてあったり、スリッパホルダーにかけられたりしていますが、

車種によってはスリッパの備え付けている場所がわかりにくいことがあります。

スリッパの場所は多くの場合、前の座席の下部に置いてあったり、スリッパホルダーにかけられたりしていますが、

車種によってはスリッパの備え付けている場所がわかりにくいことがあります。

もしわからない場合は乗務員に尋ねてみましょう。

スリッパはほとんどの会社がビニール製のものですが、西鉄などでは高級感のあるスリッパが使われています。また使い捨てのものを採用していることもあります(サンデン交通やJR東海バスなどが採用)。

写真右:使い捨てスリッパ。常に新しいものを使える反面、若干使い勝手は劣る(サンデン交通)。

「毛布」は普通、乗車したときにはシートにおいてあるか背もたれにかけられていることがほとんどです。

一部の会社では「毛布」の裏側に足を入れるための袋状のものが縫いつけられていることがあります。夜寝るときに毛布がズレるのを防ぐことができます。

「枕」は、シートに備え付けの会社と、別に用意されている会社があります。枕の類がない会社も多いです。

シートについている場合は使わない時にもじゃまにならないというメリットが、また別の場合は腰当てなどにも利用できるという利点があります。

写真:(左)車内での快眠のためのグッズ、「毛布」と「枕」。枕が別に用意されている(近鉄バス)。

(右)九州産交の車両はシートの背に備え付け式の枕。体格に合わせて上下に移動が可能。他に西鉄なども採用。

ビデオ・マルチステレオ

比較的長時間運行する路線ではビデオ映画が放映されます。ただし発車後すぐ消灯するような路線ではビデオは使われない場合もあります。

比較的長時間運行する路線ではビデオ映画が放映されます。ただし発車後すぐ消灯するような路線ではビデオは使われない場合もあります。

車内にはビデオ・テレビの音声は流れませんので、音声を聞く場合にはマルチステレオ用の「ヘッドホン」を利用します。

また、マルチステレオでは何種類かの音楽が流れるサービスをやっています。

ジャンルは「邦楽(J−POP)」「洋楽」「演歌」といったものが多いようです。

会社によっては「クラシック」「イージーリスニング」「落語」などというのもあります。

また、マルチステレオでは何種類かの音楽が流れるサービスをやっています。

ジャンルは「邦楽(J−POP)」「洋楽」「演歌」といったものが多いようです。

会社によっては「クラシック」「イージーリスニング」「落語」などというのもあります。

座席横の部分にヘッドホンジャックがありますので、そこにヘッドホンの端子を挿して利用します。

チャンネルスイッチやボリュームつまみでチャンネルや音量の調節ができます。

「R」「V」というチャンネルはそれぞれラジオ・車内ビデオの音声を聴くときに利用します。

なお、最近はマルチステレオが装備されていない車両、または装備されていても使われていない車両もあります。

写真:(左)マルチステレオ操作部分。ヘッドホンを挿すジャックとチャンネル・音量のつまみがある。テレビ(ビデオ)の音声もこれで聞くことができる。(右)車両前方に備えられているビデオモニタ。ビデオ放映の他、一般のテレビ放送を流す場合もある。会社によっては使われないことも。また、後方の席の人のために車両中部あたりにもう1台備えられていることも多い(いずれも近鉄バス)。

荷物棚(網棚)

大きな荷物はトランクに預けるようになっていますが、車内には両側上部に荷物が置ける「荷物棚」が設けてあります。

手荷物を車内に持ち込む際にはそれを通路に置いてしまうと、深夜走行の際車内が暗くなるため、通行の際につまづいたり踏まれたりするなど非常に危険です。必ず荷物棚か足元に置いてくようにします。

なお、最終の乗車地を過ぎて空席があることが確定した場合(途中で乗車する人もいるので、最初空いていてもそこが空席であるとは限りません)には

そこに手荷物を置いてもかまいません。

荷物棚に手荷物を置く際には、途中で落下することがないように入れましょう。棚についている紐で押さえると効果的です。

また、貴重品に関しては必ず手元で保管しましょう。貴重品は休憩の際も常に身につけて盗難に注意しましょう。

写真:「荷物棚」。荷物の落下防止のために紐がつけられている。読書灯や停車ボタンなども見える(近鉄バス)。

(右)荷物が落下する心配が少ないフタがついたタイプの「荷物棚」。内装の高級感の演出にも一役買っている(九州産交)。

サービスコーナー

「サービスコーナー」は多くの場合、車内中部右側にトイレとともにあります。

車種によって左側にあったり、最後部にあったりする場合もあります。

2階建てバスの場合は、1階部分にあることが普通です。

「サービスコーナー」では、お茶・コーヒー・冷水などの「飲み物

」や「おしぼり」が用意されています(用意されていない路線もあります)。

いずれも基本的にセルフサービスですが、おしぼりは朝に乗務員が配ってくれる場合もあります。

サービスコーナーではカーポットからお湯や水が出せるようになっていますので、

そばに用意されているティーバッグやインスタントコーヒー(砂糖・クリーミーパウダーやマドラーも用意されている)を使って

自分で飲み物を作ります。

サービスコーナーが混雑している場合などは、お湯とティーバッグを自席に持って帰って作る方が望ましいです。

お湯は大変熱いので、走行中のバスの揺れなどで万が一にでも他人にかけてしまったりしたら大変です。

カップのフタが用意されている場合は、移動する際には必ずフタをしましょう。

また、会社によって用意されている飲み物はいろいろで紅茶も用意していたり日本茶のみだったりする場合もあります。

なお、一部のバス会社などでは冷たいジュースも用意されています。冷蔵庫に入っていて自由に取れるようになっている場合と、途中で乗務員が配ってくれる場合とがあります。

「おしぼり」については、たいていサービスコーナー上部の保温ボックスに用意されています。その多くは使い捨てのペーパータイプのものですが、近鉄などは布タオルのおしぼりが用意されています。

写真:飲み物などが用意されているサービスコーナー。

(右)冷たいジュースのサービスが行われている会社も(近鉄バス)。

その他、コンパクトな洗面台や自動車公衆電話が装備されている会社もあります。

ただし、自動車電話に関しては最近は携帯電話の普及もあって廃止されつつあります。

その他、コンパクトな洗面台や自動車公衆電話が装備されている会社もあります。

ただし、自動車電話に関しては最近は携帯電話の普及もあって廃止されつつあります。

ゴミ入れも用意されていますが、容量が小さいのであまり大きなゴミを捨てるのはやめましょう。

大きなゴミは途中休憩のサービスエリア(SA)などや降車後に捨てるようにしてください。

写真右上:車内に備えられているテレホンカード専用自動車公衆電話(サンデン交通)。

トイレ

「トイレ」はコンパクトな水洗式のものがたいていサービスコーナーに併設されています。手を洗うための設備もあります。

「トイレ」はコンパクトな水洗式のものがたいていサービスコーナーに併設されています。手を洗うための設備もあります。

使用時には内側からロックができるようになっていますので、必ずロックを忘れずにかけましょう。

ロックをすることによって、車内には「トイレ使用中」を知らせるランプが点灯します。ロックをかけないとトイレの照明などがつかないタイプもあります。

ロックをかけずにいると、途中で誰かにいきなりドアを開けられたり…なんて悲劇を招いてしまうこともあります。

トイレは水洗式になっています。使用後に洗浄スイッチを押すと洗浄液が出て洗浄する仕組みです。

紙以外の異物を流すと故障して使えなくなってしまうことがありますので、紙以外のものは必ず備え付けのゴミ入れに捨てましょう。

なお、トイレを使うときは、バスの揺れにはくれぐれもご注意を!!。

サービスコーナーを使う時もそうですが、加減速が多い一般道走行時よりも、速度が安定している高速道走行時の方が使いやすいです。

写真:トイレを使うときはロックを忘れずに!!

(右)車内前方にある「トイレ使用中」表示灯。ロックをかけると点灯する(九州産交)。

「途中休憩」について

長いバスの旅。いかに快適に過ごせるように工夫された車両であるとはいっても、長時間乗り続けるのは大変です。

長いバスの旅。いかに快適に過ごせるように工夫された車両であるとはいっても、長時間乗り続けるのは大変です。

また、乗務員も安全運転のために一定時間ごとに交替・休憩をしなければなりません。

そこで、バスはときどき途中のサービスエリア(SA)に停車させます。

その際に、バス会社や路線によっては、乗客が車外に出てリフレッシュするための「休憩時間」を設け、乗客が車外に出ることができるようにしている場合があります。

車内のトイレは多少狭いこともあって、この休憩時間を利用してトイレに行ったり

SAの売店で買い物をしたりする人が多数います。

最近は「車内禁煙」のバスがほとんどのため、「喫煙タイム」にする人もいます。

ただし、休憩時間はほとんどの場合10分前後と比較的短いのでSAの食堂で食事をするのはちょっと難しいかと思います。

写真左:山口県・下松SAで途中休憩(西鉄)

なお、この「途中休憩」。会社や路線によっては行われない場合もありますのでご注意ください。

「休憩時間」における注意点はいくつかあります。

SAではバスは駐車場に停車します。駐車場からSAの売店やお手洗いに行く際には他の車の往来には十分に注意しましょう。

休憩後の発車時刻は休憩時間直前に乗務員から口頭で説明がありますので

(ただし、深夜時間帯に休憩になる場合は、寝ている人を起こさないようにするために、ボードなどを利用する場合もあります)、

その時間内には必ず車内に戻るようにしましょう。

出発前には一応は人員確認をするので休憩時間を過ぎても置いてきぼりになることはめったにありませんが、

出発が遅れてしまうなど多くの人に迷惑がかかってしまいます。

また、休憩時間帯やSAによっては多くのバスが集中します。

同じ会社の同じ方面の複数の車両が同時に同じ場所で「途中休憩」になることもありますので、自分が乗るバス(カラーリングや行き先・号車番号など)をよく覚えておいて、戻るときに間違えないようにしましょう。

同じ会社(カラーリング)のバスであっても行き先が異なる場合もあります。

なお、同じ会社で複数台で運行している場合は、号車もお間違いのないように気をつけましょう。

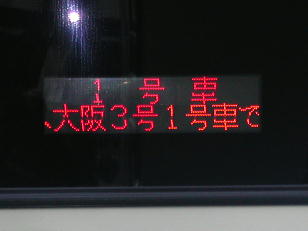

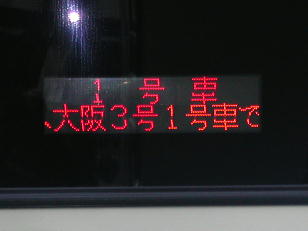

写真右:西武バスなどで使われている出発時刻を示す掲示板(写真は日本中央バスのもの)。

京浜急行電鉄では車両前方にある電光掲示板で「出発 ○時□□分」という表示が出る。

写真右:西武バスなどで使われている出発時刻を示す掲示板(写真は日本中央バスのもの)。

京浜急行電鉄では車両前方にある電光掲示板で「出発 ○時□□分」という表示が出る。

写真:各方面からのバスが集中する養老SA。このように同時刻帯に多数のバスが停車する場合もあるので自分の乗るバスを間違えないように。また車やトラックの往来にも要注意。(右)休憩から戻る際には路線や号車の確認も怠りなく(JRバス関東)。

「途中休憩」のあるなしはバス会社の方針による

「休憩時間」に、乗客が車外にでることができるようにすることを「開放」といいます。

乗務員交替などによるサービスエリアへの停車の際に「開放」をするかどうかの方針はバス会社や路線によっていろいろです。

1回の乗務員交替の際に必ず開放を行う会社もあれば、回数を限る会社もあります。

「SAでの事故や乗客『積み残し』などの危険防止のため」などの理由で開放が一切なく乗務員交替のみで停車し、乗客が一切降りられない会社もあります。

主なバス会社では、だいたいこのようになっています。

ただし、路線によっては取り扱いが異なることもあります。運行距離によって休憩の回数が変わったりなくなったり場合もあります。

- 乗務員交替の停車をすべて「休憩時間」として開放を行う

(JRバス・西武バス・京急など)

- 深夜(消灯時間中)を除いて、開放を行う(だいたい消灯前後各1度ずつ)

(西鉄・阪急バス・長崎県交通局など)

- 消灯前または早朝の1回のみ開放を行う

(名古屋観光日急など)

- 乗務員交替の停車のみで、開放は行わない

(京阪バス・神姫バス・南海電鉄・九州産交・鹿児島交通など)

また、「休憩時間」があるかどうかは主にバス会社の方針によりますので、

同じ路線でも運行担当会社によって休憩があったりなかったり…ということもあります。

たとえば熊本-名古屋線(「不知火」号)の場合、名古屋観光日急と九州産業交通の共同運行が行われていますが、

日急の車で運行されている場合は、名古屋行きは養老SA・熊本行きは北熊本SAで早朝に「途中休憩」があります。しかし

九産交の運行のときは乗務員交替の停車のみで基本的に「途中休憩」はありません(ただし、運行状況によっては開放が行われる場合もあります)。

→「あなたも乗ろう!夜行バス」Index

-

「夜行バス」の基礎知識

-

乗車便の決定と乗車券の予約・購入

-

いよいよ当日!夜行バスの乗車まで…

-

夜行バスの車内について

-

消灯・そして到着

高速走行を行う車両ですので、座席には「シートベルト」が装備されています。ほとんどは腰骨あたりをまく2点式ですが、車両のメーカーや車種によっては最前列の席のみ肩ベルトがついた3点式を採用しているところもあります。

高速走行を行う車両ですので、座席には「シートベルト」が装備されています。ほとんどは腰骨あたりをまく2点式ですが、車両のメーカーや車種によっては最前列の席のみ肩ベルトがついた3点式を採用しているところもあります。

スリッパの場所は多くの場合、前の座席の下部に置いてあったり、スリッパホルダーにかけられたりしていますが、

車種によってはスリッパの備え付けている場所がわかりにくいことがあります。

スリッパの場所は多くの場合、前の座席の下部に置いてあったり、スリッパホルダーにかけられたりしていますが、

車種によってはスリッパの備え付けている場所がわかりにくいことがあります。

比較的長時間運行する路線ではビデオ映画が放映されます。ただし発車後すぐ消灯するような路線ではビデオは使われない場合もあります。

比較的長時間運行する路線ではビデオ映画が放映されます。ただし発車後すぐ消灯するような路線ではビデオは使われない場合もあります。 また、マルチステレオでは何種類かの音楽が流れるサービスをやっています。

ジャンルは「邦楽(J−POP)」「洋楽」「演歌」といったものが多いようです。

会社によっては「クラシック」「イージーリスニング」「落語」などというのもあります。

また、マルチステレオでは何種類かの音楽が流れるサービスをやっています。

ジャンルは「邦楽(J−POP)」「洋楽」「演歌」といったものが多いようです。

会社によっては「クラシック」「イージーリスニング」「落語」などというのもあります。

その他、コンパクトな洗面台や自動車公衆電話が装備されている会社もあります。

ただし、自動車電話に関しては最近は携帯電話の普及もあって廃止されつつあります。

その他、コンパクトな洗面台や自動車公衆電話が装備されている会社もあります。

ただし、自動車電話に関しては最近は携帯電話の普及もあって廃止されつつあります。 「トイレ」はコンパクトな水洗式のものがたいていサービスコーナーに併設されています。手を洗うための設備もあります。

「トイレ」はコンパクトな水洗式のものがたいていサービスコーナーに併設されています。手を洗うための設備もあります。

長いバスの旅。いかに快適に過ごせるように工夫された車両であるとはいっても、長時間乗り続けるのは大変です。

長いバスの旅。いかに快適に過ごせるように工夫された車両であるとはいっても、長時間乗り続けるのは大変です。 写真右:西武バスなどで使われている出発時刻を示す掲示板(写真は日本中央バスのもの)。

京浜急行電鉄では車両前方にある電光掲示板で「出発 ○時□□分」という表示が出る。

写真右:西武バスなどで使われている出発時刻を示す掲示板(写真は日本中央バスのもの)。

京浜急行電鉄では車両前方にある電光掲示板で「出発 ○時□□分」という表示が出る。